角膜交联手术必要性分析:哪些人必须做?风险大吗?

角膜交联手术必要性分析:

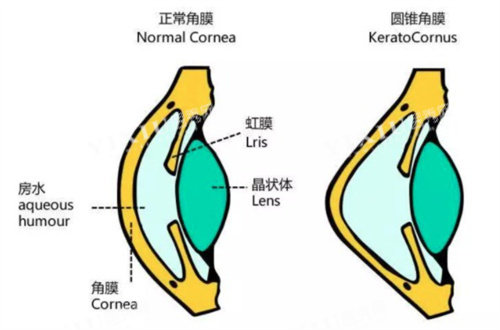

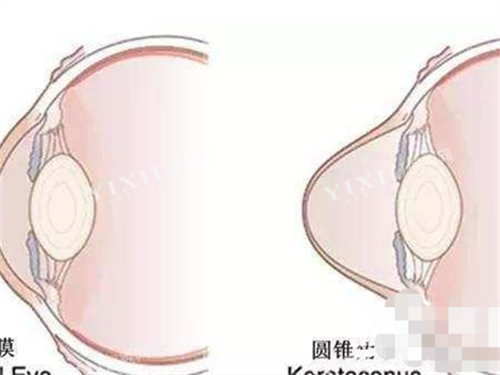

圆锥角膜、角膜扩张等眼病曾让无数患者陷入“视力崩塌”的恐惧——角膜逐渐变薄、前凸,可能面临角膜穿孔甚至失明风险。而角膜交联手术(CXL)的出现,为这类疾病的治疗提供了关键解决方案。这项通过“加固角膜”延缓病变进展的技术,究竟哪些人必须做?风险是否可控?本文结合临床实例与显要研究,为您深度解析。

一、必须做的人群:抓住“黄金治疗期”

1. 进展期圆锥角膜患者:阻止病情恶化的“防线”

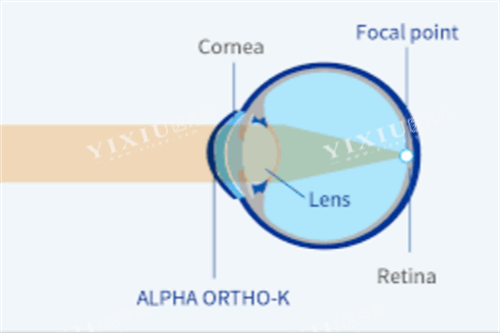

圆锥角膜是角膜交联手术的核心适应症。当患者角膜薄处厚度≥350μm(部分医院要求≥400μm),且处于疾病进展期(如散光每年增加超1.00D、角膜后表面隆起加剧),手术可显著延缓病情。青岛眼科医院曾为22岁高度近视合并圆锥角膜的刘同学实施“半飞秒激光联合角膜交联术”,术后3年随访显示,角膜稳定性提升82%,视力从0.12改善至0.6。若延误治疗,患者可能需在5-10年内接受角膜移植,而供体角膜稀缺、手术风险高,预后往往不理想。

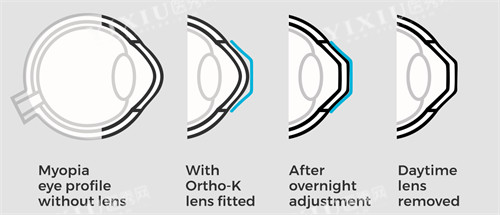

2. 激光术后角膜扩张高风险人群:预防性加固的“安心锁”

全飞秒、半飞秒等近视矫正手术需切削角膜基质层,若患者角膜偏薄(如中央厚度<500μm)或曲率过高(>46D),术后可能发生医源性角膜膨隆。此时联合角膜交联术可增强角膜生物力学强度,将膨隆风险降低76%。2025年武汉大学附属爱尔眼科医院为19岁大学生小新实施“机器人全飞秒SMILE pro联合角膜交联术”,其角膜厚度仅490μm且偏软,术后视力达1.2,角膜稳定性显著提升。

3. 特殊眼病群体:从“被动治疗”到“主动防御”

感染性角膜溃疡:对于耐药性真菌性或慢性细菌性感染,角膜交联可通过紫外线消毒作用辅助抗感染治疗,减少角膜穿孔风险。

遗传性角膜病变:如格子状营养不良患者,手术可延缓角膜混浊进展,推迟移植时间。

角膜屈光手术高风险人群:有圆锥角膜家族史、角膜后表面异常者,术前预防性交联可降低术后并发症风险。

二、风险评估:小概率事件需警惕,但可控性高

1. 短期并发症:多可逆且可控

角膜混浊:术后1-3个月内可能出现,通常3-6个月自行消退,与核黄素沉积有关。

干眼症:约15%患者术后3个月内出现,通过人工泪液可缓解。

感染:发生率<0.5%,严格无菌操作(如使用一次性器械、术前术后抗生素滴眼)可规避。

2. 长期风险:罕见但需长期随访

角膜瘢痕:极少数患者可能因术后炎症反应形成瘢痕,影响视力,需通过角膜移植修复。

屈光回退:联合近视手术时,约5%患者可能出现视力反弹,与角膜愈合反应相关。

3. 风险控制关键:严格筛选适应症与规范操作

角膜厚度底线:中央厚度<350μm是肯定禁忌症,因紫外线能量可能损伤角膜内皮。

设备与术式选择:快速交联系统(如美国Avedro KXL)可将照射时间从30分钟缩短至3分钟,减少患者不适与并发症风险。

三、医师建议:决策需个性化,但“早干预”是共识

病情阶段优先:进展期圆锥角膜必须尽早手术,静止期可观察;激光术后高风险人群建议预防性交联。

角膜条件评估:厚度、曲率、后表面形态需通过角膜地形图、OCT等精细评估,厚度<400μm者需谨慎。

患者需求权衡:若患者无法接受角膜移植或佩戴RGP(硬性透气性角膜接触镜)的不适,交联手术是优选。

实例启示:2025年宜昌华厦眼科医院为一位28岁圆锥角膜患者实施“去上皮角膜交联术”,其角膜厚度仅380μm且处于急性水肿期,术后通过延长抗生素使用周期、加强眼表护理,成功避免感染与瘢痕形成,视力稳定在0.8。