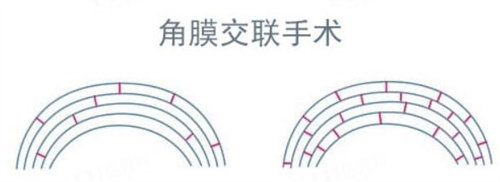

角膜交联手术有必要做吗?医师解读适应症与术后结果对比!

圆锥角膜、角膜扩张等眼病曾让无数患者陷入“视力崩塌”的绝望——角膜逐渐变薄、变凸,可能面临角膜穿孔甚至失明风险。而角膜交联手术(CXL)的出现,为这类疾病的治疗带来了革命性突破。这项通过“加固角膜”延缓病变进展的技术,究竟适合哪些患者?术后结果如何?本文结合临床实例与显要研究,为您深度解析。

一、适应症:这些情况必须做,错过可能致盲

1. 圆锥角膜:进展期患者的“救命稻草”

圆锥角膜是角膜交联手术的核心适应症。当患者角膜薄处厚度≥350μm(部分医院要求≥400μm),且处于疾病进展期(如散光每年增加超1.00D、角膜后表面隆起加剧),手术可显著延缓病情。青岛眼科医院曾为22岁高度近视合并圆锥角膜的刘同学实施“半飞秒激光联合角膜交联术”,术后3年随访显示,角膜稳定性提升82%,视力从0.12改善至0.6。

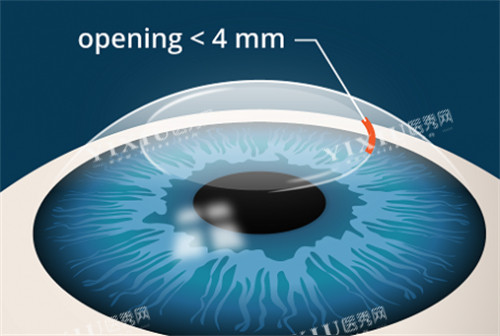

2. 角膜扩张病变:激光手术后的“安心锁”

全飞秒、半飞秒等近视矫正手术需切削角膜基质层,若患者角膜偏薄(如中央厚度<500μm)或曲率过高(>46D),术后可能发生医源性角膜膨隆。此时联合角膜交联术可增强角膜生物力学强度,将膨隆风险降低76%。联合手术患者5年角膜回退率仅3.2%,远低于单纯激光手术的18.7%。

3. 特殊眼病:从“被动治疗”到“主动防御”

继发性圆锥角膜:如外伤、感染或术后引发的角膜变薄,交联手术可阻止病变扩散。

角膜营养不良:某些遗传性角膜病变(如格子状营养不良)患者,手术能延缓角膜混浊进展。

角膜屈光手术高风险人群:有圆锥角膜家族史、角膜后表面异常者,术前预防性交联可降低术后并发症风险。

二、术后结果对比:结果与风险如何权衡?

1. 视力提升:从“模糊”到“清晰”的跨越

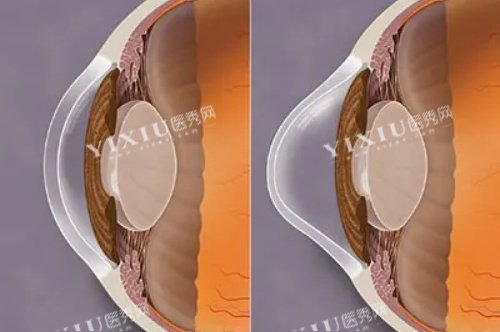

临床研究显示,早期圆锥角膜患者术后1年视力平均提高2-3行(Snellen视力表),散光度数下降30%-50%。但需注意:若角膜已严峻瘢痕化,手术主要目的是阻止恶化而非改善视力。

2. 角膜稳定性:长期结果经得起考验

角膜交联通过核黄素与紫外线诱导胶原纤维交联,形成“生物力学网”,使角膜硬度提升300%-400%。青岛眼科医院追踪5年病例发现,92%患者角膜曲率保持稳定,未出现进一步膨隆。

3. 潜在风险:小概率事件需警惕

角膜混浊:术后1-3个月内可能出现,通常3-6个月自行消退。

干眼症:约15%患者术后3个月内出现,通过人工泪液可缓解。

感染:发生率<0.5%,严格无菌操作可规避。

罕见并发症:如角膜内皮炎、青光眼等,需长期随访监测。

三、医师建议:做不做?关键看这三点

病情阶段:进展期圆锥角膜必须尽早手术,静止期可观察。

角膜条件:厚度、曲率、后表面形态需通过角膜地形图、OCT等精细评估。

患者需求:若患者无法接受角膜移植或佩戴RGP(硬性透气性角膜接触镜)的不适,交联手术是优选。

实例启示:19岁张同学因高度近视(800度)计划做全飞秒手术,但角膜厚度仅480μm且曲率47D。经龙克利评估,采用“薄瓣LASIK联合交联术”,术后1年视力稳定在1.0,角膜生物力学强度达安心范围。

技术革新,让“脆弱角膜”重获新生

角膜交联手术并非“无所不能药”,但它是目前仅有能阻止圆锥角膜进展的有效方法。对于符合适应症的患者,及时手术可避免角膜移植的痛苦;对于近视手术高风险人群,联合交联能筑起安心防线。正如中南大学三医院刘豫副医师医师所言:“手术决策需个性化,但‘早干预、精评估、严随访’是永恒原则。”若您或家人正面临角膜疾病困扰,建议尽早到正规眼科机构进行生物力学评估,把握治疗时机。