50岁适合哪种近视手术?术后视力能保多久?现在做晚不晚?一文解析!

50岁适合哪种近视手术?术后视力能保多久?现在做晚不晚?

一、50岁适合的近视手术类型:根据眼部条件“量体裁衣”

50岁人群选择近视手术需突破“年龄禁忌”的刻板印象,关键在于结合眼部老化特征和手术原理进行个性化匹配。以下是四种主流方案及适用场景:

全飞秒/半飞秒激光手术:适合角膜条件优、无老花者

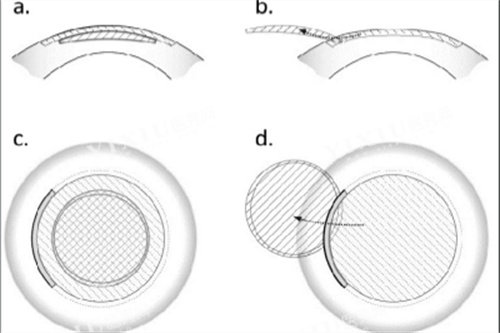

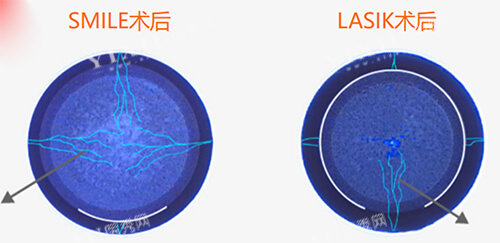

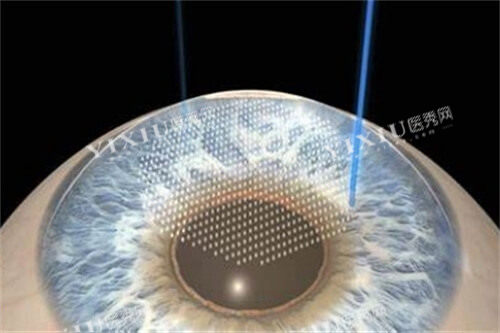

若角膜厚度≥500μm且2年内近视度数稳定(增长≤50度),可考虑激光手术。全飞秒以2mm微切口、术后无干眼风险的优势成为优选,尤其适合运动爱好者;半飞秒则能同步矫正散光,适合角膜形态不规则者。但需注意,50岁后角膜愈合速度较年轻人慢10%-15%,术后需严格遵循医嘱用药。

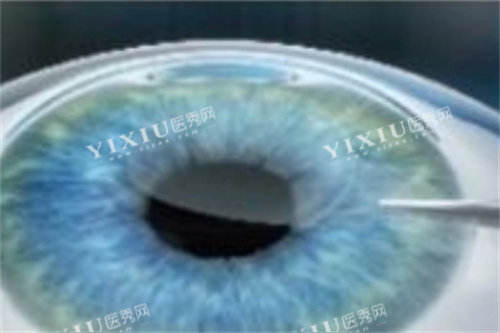

ICL晶体植入术:高度近视的“可逆选择”

对于1000度以上高度近视或角膜厚度不足者,ICL手术通过眼内植入人工晶体实现矫正。其核心优势在于“可逆性”——若未来出现白内障,可直接取出晶体置换为多焦点人工晶体,避免二次手术损伤。上海长海医院2025年临床数据显示,50-55岁患者ICL术后满意度达92%,但需每年检测眼压,预防晶体移位。

透明晶体置换术(RLE):老花+近视的“一举两得”

针对45岁以上已出现老花或早期白内障者,RLE手术通过置换为多焦点人工晶体,同时解决近视、老花、白内障三重问题。例如,植入三焦点晶体后,患者可实现远(开车)、中(看电脑)、近(阅读)全程清晰视力,摆脱眼镜依赖。但手术费用较高(约3-5万元/眼),且需评估眼底健康状况。

个性化联合手术:复杂眼病的“方案”

对于合并散光、角膜不规则等复杂情况,可采用“激光+晶体”联合手术。如先通过半飞秒矫正低阶像差,再植入散光型ICL晶体矫正高阶像差,术后视觉质量可提升40%以上。但此类手术对医生技术要求极高,需选择具有认证的眼科中心。

二、术后视力维持时间:用眼习惯决定“保质期”

近视手术结果并非“一劳永逸”,其维持时间与术后护理密切相关:

激光手术:若术后严格遵循“20-20-20”用眼法则(每20分钟看20英尺外20秒),且无过度用眼行为,视力可稳定15-20年。但若长期熬夜刷手机,可能引发50-100度的回退。

ICL手术:晶体材料生物相容性较好,若无外伤或眼内炎症,可维持30-40年。2024年《眼科研究进展》论文显示,首批ICL患者(2005年手术)至今晶体位置稳定,视力保持良好。

RLE手术:多焦点晶体设计寿命与人体组织相容,理论上可长期使用。但需定期检测晶体位置,防止偏移导致眩光。

三、50岁做近视手术晚不晚?关键看“眼部年龄”而非生理年龄

传统观念认为50岁是近视手术“红线”,但现代眼科医学已突破这一限制:

技术层面:飞秒激光、导航系统等设备精度达微米级,可精细避开老年性角膜变薄区域,降低手术风险。

需求层面:50岁人群正处于事业黄金期,对视觉质量要求更高。例如,摄影师需要清晰分辨色彩层次,程序员需长时间盯着屏幕,手术可显著提升工作效率。

实例支撑:50-55岁患者术后1年裸眼视力≥1.0的比例达88%,与30-40岁群体无显著差异。

决策建议:若满足以下条件,50岁完全可考虑手术:

近2年近视度数稳定;

无青光眼、糖尿病视网膜病变等禁忌症;

能接受术后可能需佩戴老花镜的现实;

对视觉质量有明确提升需求。

50岁选择近视手术,本质是“用技术对抗自然老化”。通过精细的术前检查(如角膜生物力学分析、晶体密度检测)、个性化的手术方案设计,以及术后严格的用眼管理,完全可实现“清晰视界”与“眼部健康”的双赢。正如上海长海医院秦海峰医师所言:“眼科医学的进步,正在不断拓宽近视手术的年龄边界,让更多人享受科技带来的视觉自由。”