白内障视力0.5、1.0、1.5、2.0需要手术吗?眼科医生教你正确评估手术时机

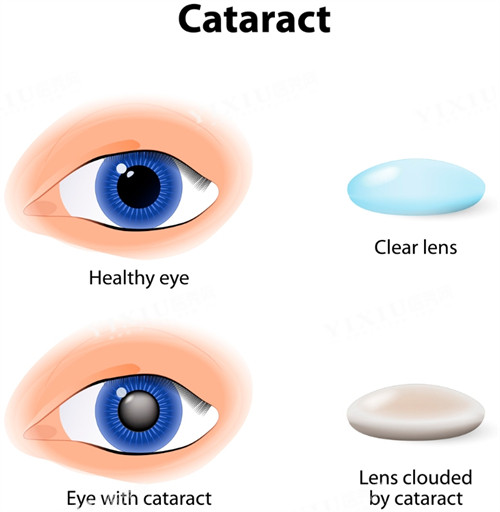

白内障是中老年人常见的眼病,随着病情发展,晶状体逐渐混浊,导致视力下降。很多患者在检查后发现视力为0.5、1.0、1.5甚至2.0时,都会产生疑问:到底什么时候需要手术?本文将从正规角度解析白内障手术时机的评估标准。

一、视力不是必须的手术指征

很多人认为视力下降到某个特定数值就是手术的标准,实际上这是一个误区。视力检查结果只是评估白内障严峻程度的指标之一,手术时机的判断需要综合考虑多方面因素。

视力0.5的情况:这个视力水平可能已经影响日常生活,如阅读、驾驶等。但若患者适应良好,且没有其他症状,可以暂缓手术。反之,若伴有明显眩光、视物模糊等症状,即使视力为0.5也可能需要考虑手术。

视力1.0的情况:虽然达到正常视力标准,但若患者主诉有视物模糊、色彩辨识度下降等症状,且检查确认是白内障所致,也可能建议手术。特别是对视觉质量要求较高的职业人群。

二、影响手术决策的其他关键因素

除了视力检查结果外,以下因素同样重要:

症状对生活质量的影响程度:包括夜间驾驶困难、阅读吃力、工作受影响等。有些患者视力检查结果尚可,但实际生活中已经出现明显障碍。

晶状体混浊程度:通过裂隙灯检查可以直观评估晶状体混浊的范围和密度。有时混浊位置特殊(如后囊下混浊),即使视力尚可,也可能较早影响视觉质量。

伴随眼部疾病:如青光眼、视网膜病变等,可能需要调整手术时机。某些情况下,白内障手术可能有助于其他眼病的治疗。

患者个人需求:不同职业、不同生活方式对视觉需求差异特别大。画家、驾驶员等对视觉质量要求高的职业人群可能需要更早干预。

三、不同视力水平的手术考量

视力0.3-0.5:这个范围通常被认为是传统的手术参考标准。大多数患者在这个阶段已经出现明显的视觉障碍,手术可以显著改善生活质量。

视力0.6-1.0:需要个体化评估。若检查发现晶状体混浊明显进展,或患者主诉视觉质量下降明显,可以考虑手术。现代白内障手术技术成熟,不必等到视力很差才手术。

视力1.0以上:一般不建议单纯基于视力考虑手术。但若存在特殊职业需求,或白内障导致严峻眩光等症状,经详细评估后也可能建议手术。

四、手术时机的现代观念转变

随着医疗技术的进步和手术方式的改进,白内障手术时机的观念也在发生变化:

从"成熟期手术"到"适时手术":过去常等待白内障"成熟"才手术,现在更主张在影响生活质量时及时干预。

视觉质量重于单纯视力:即使视力检查结果尚可,若视觉质量(如对比敏感度、眩光等)明显下降,也可能是手术指征。

预防性考量:对于快速进展的白内障,早期干预可能避免并发症风险,如晶体膨胀诱发青光眼等。

五、给患者的建议

定期检查:建议50岁以上人群每年进行眼科检查,监测白内障进展。

记录症状:注意日常生活中的视觉变化,如夜间视力下降、阅读困难等,就诊时详细告知医生。

综合评估:不要仅凭视力数字决定是否手术,要结合自身症状、需求与医生充分沟通。

避免延误:当医生建议手术时,不必过度担忧。现代白内障手术时间短,术后护理相对简单。

总结来说,白内障手术时机没有统一的视力标准,需要结合患者症状、检查结果、个人需求等多方面因素综合判断。视力0.5可能是常见的手术时机,但视力1.0甚至更好的情况下,若存在明显症状或特殊需求,也可能建议手术。更重要的是与眼科医生充分沟通,制定个体化的治疗方案。

相关内容