晶体植入和晶体置换的区别在哪里?在手术机制、适用人群和术后结果等方面存在显著差异

在眼科治疗领域,晶体植入和晶体置换是两种常见的视力矫正方式,虽然都涉及人工晶体的使用,但在手术机制、适用人群和术后结果等方面存在显著差异。理解这些区别有助于患者根据自身情况做出更合适的选择。

手术机制的差异

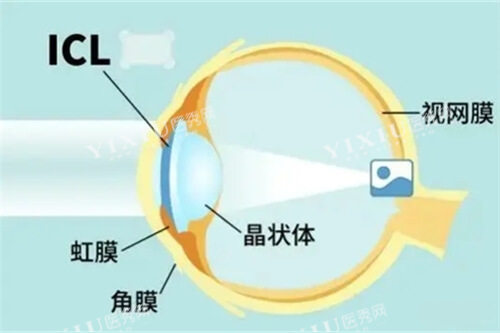

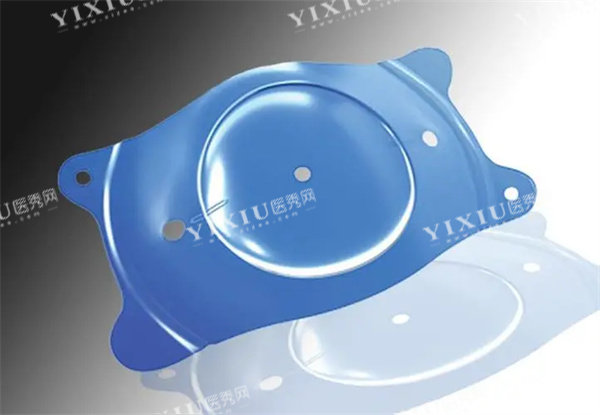

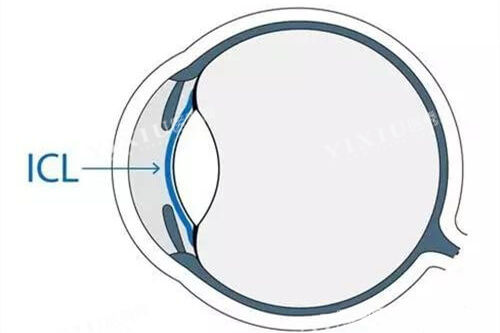

晶体植入手术(如ICL手术)是一种相对保守的治疗方式。医生会在虹膜与天然晶状体之间植入特制的人工晶体,整个过程不破坏原有的眼部结构。这种手术方式类似于在眼内放置一个"持久性隐形眼镜",可以通过小创口切口完成植入,必要时也可以取出。手术过程中保留了患者自身的晶状体,使其继续发挥部分功能。

相比之下,晶体置换手术(如IOL手术)则是一种更为深度的治疗方法。医生会使用超声乳化技术将混浊或老化的天然晶状体完全摘除,然后植入多焦点人工晶体进行替代。这种手术属于不可逆的器官替换,一旦完成就无法改善原有的晶状体功能。晶体置换通常用于治疗白内障或老视合并屈光不正的情况。

临床适应症的对比

在矫正范围方面,两种手术有明显区别。晶体植入主要适用于矫正50-1800度的近视以及600度以内的散光,适合18-45岁之间的人群。而晶体置换的适用范围更广,可以同时矫正3000度以上的高度近视、远视、散光、老视以及白内障等多种视力问题,更适合50岁以上或合并多种眼病的患者。

禁忌人群方面也存在差异。晶体植入对眼部结构有一定要求,患者的前房深度需要≥2.8毫米,并且不能有严峻的眼底病变。而晶体置换则需要排除角膜内皮细胞计数不足、青光眼未控制等情况。医生会根据患者的眼部检查结果,评估更适合的手术方式。

术后结果与风险

视觉质量方面,晶体植入术后患者可能会经历暂时的眩光、光晕等症状,但整体视觉清晰度接近自然生理状态。而晶体置换术后,患者需要适应多焦点视觉,可能会出现对比敏感度下降的情况,需要一段时间来适应新的视觉体验。

并发症风险方面,两种手术各有特点。晶体植入可能导致白内障提前形成,发生率约为1%-2%,也可能引起眼压升高。晶体置换则存在眼内感染(0.1%-0.7%)、黄斑水肿(1%-2%)等风险。医生会在术前详细评估患者的个体情况,尽可能降低并发症发生的可能性。

晶体植入和晶体置换作为两种不同的视力矫正方式,各有其特点和适用范围。晶体植入保留了天然晶状体,适合相对年轻、眼部条件良好的患者;而晶体置换则替换原有晶状体,更适合年龄较大或合并多种眼部问题的患者。患者在选择时应充分了解两种手术的区别,结合自身情况和医生建议,做出更适合的决定。